日本の教育課題解決方法を考えてみた。

課題

日本の教育現場の問題に関するニュースを見ていると、

😶これってほぼITで解決できるんじゃない? でも現場にいる人は絶対思いつかないし、よしとしなさそう

と思うことが多い。

ざっくり以下5つが課題とする。

1 教職員の労働環境改善

2 教職員の質向上(人気がないゆえに倍率が低い)

3 いじめ問題への対策

4 教育格差の是正(経済的理由や地域差による格差)

5 日本人の学力がそんなに高くない

案

1 授業はクオリティの高い動画視聴の比率を増やす・授業セット支給

まず授業は作りこんだ動画を流す率を増やせないかと思う。

全国統一で、テレビ番組を作るくらい凝っていて、芸能人とかお笑い芸人が多少出たりもするような動画のイメージ。

動画を見る授業を複数クラス合同で行うことで、物理的に授業のコマ数を減らすこともできる。

また動画以外の準備も基本的に授業セットが支給され、板書も含めて不要とする。

このことによるメリットは、大きく2つ。

①毎日1時間半以上充当している授業準備時間について大幅カットできる見込みであること。1日1時間カットだとすると月22時間でかなりバカにならない気がする。

(参照:【教職員アンケート結果】教材研究の時間について - メガホン - School Voice Project)

②授業のクオリティーがアップし、生徒の理解度や関心が高まる。授業のつまらない・面白いの「ガチャ」状態解消。

2 タブレットを有効活用

これはもう結構進んでそうだけど、テストや宿題は基本タブレットで行い、採点などは自動で行えるようにする。苦手な問題を中心に出題など個人にパーソナライズされた形式で出題され、先生に状況が連携される。

また、よりできる生徒にはできる生徒用に難しい問題がどんどん展開され、その部分も成績に加味される。

このことにより

① 苦手な生徒もついてきやすくなる

② 得意な生徒はどんどん進める

③ 先生の採点の手間が省ける(丸付けは結構大変だからかなり助かるはず)

というメリットがある。

3 学級崩壊・いじめ対策に防犯カメラ技術を使うのと指導スタッフの導入

結構問題になる学級崩壊やいじめに関しては、異常行動検知機能のあるカメラを教室や要所にしかけておき、何かあったら警察や指導スタッフ(心理士)が出動するようにする。(未来はロボットが出動)。学級崩壊に関しては先生一人で解決がわりと難しいので、このように第三者を複数介入させる。

4 部活は廃止。教師が指導しないクラブ活動を行う

部活は廃止する。学校の施設のみ提供、先生が指導に当たらないクラブ活動として実施する。(人件費は別途かかる想定)。

5 教員採用試験 項目追加で適正人材の採用強化

おそらく前項まででかなり教師の仕事は楽になったと思うし、教師の平均年収は低くないから、応募する人は増えるのではないかと思う。

現行で技術的にできるか分からないけど、社会的なまっとうさに関する追加検査があるといいなと思う。

6 クレームや課題のホットライン強化

学校に言って動かない問題は、国に直接通報できるホットラインを作る。絶対に泣き寝入りしない体制にする。

7 支給のタブレットに生徒が悩みを打ち込める機能を作る

生徒が自由に悩みを打ち込めるようにする。ゆるキャラのAIが対応。

AIとバックヤードにいる人間(複数)が対応。特定の不穏なワードがあった場合は全体共有を強制的にされるなどする。

まとめ

これまで上げてきた施策の期待できる効果と予算と懸念点を出してみる。

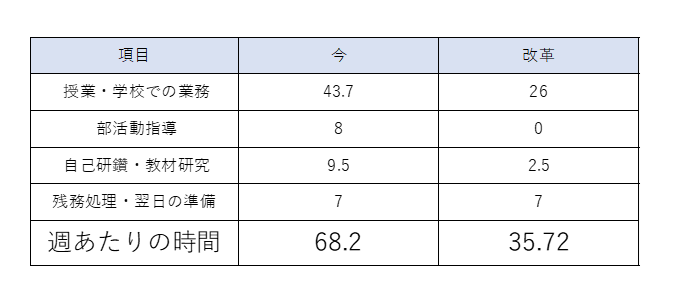

まず週あたりの労働時間は大幅に減り、ほぼ定時で帰れるようになるはず。

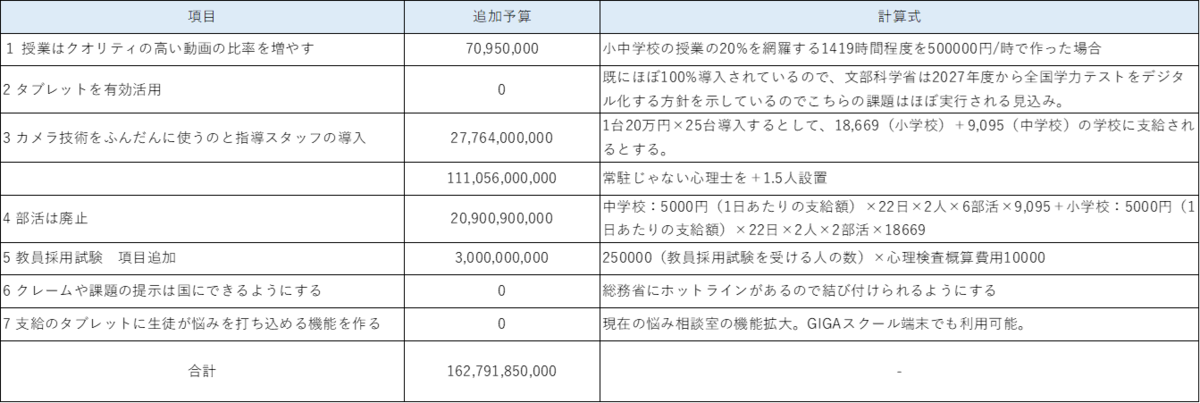

本施策での追加予算が概算で1600億円程度とする。

(以下ざっくり計算した結果)

フルタイム職員を減らしてパートタイム職員を増やし、人件費も5~10%程度減とすると、赤字化することなく、改革を進めることができる。(しかし現状の正確な人件費を見つけられなかったので概算ではある)

もちろんかなり絵に描いた餅だけど、全般的にITでかなり課題解決できるのかなと思った。

INFORMATION

教育課題を知る方法

1. 文部科学省の公式資料を読む

- 方法: 文部科学省ウェブサイト(mext.go.jp)で「教育白書」や「教育基本振興計画」を閲覧。

- 理由: 政府の公式統計や政策から、全国的な課題(例: 不登校増加、学力低下)が分かる。

- コツ: 「統計資料」ページで最新データをPDFでダウンロード。

2. 教育関連のニュースをチェックする

- 方法: NHK、日本経済新聞、朝日新聞などの教育欄を毎日確認。Googleで「教育 課題 ニュース」と検索。

- 理由: 最新の話題(例: 教員の働き方改革、デジタル化の遅れ)がリアルタイムで分かる。

- コツ: 「教育新聞」(kyoiku-shinbun.co.jp)で専門的な記事を読む。

3. 教育現場の声を聞く

- 方法: 教師、保護者、生徒に直接インタビューするか、Xで「#教育課題」「#教員不足」などのハッシュタグを検索。

- 理由: 現場の実情(例: いじめ対応の難しさ、過労)が具体的に分かる。

- コツ: 地元の学校でPTA会議や公開授業に参加。

4. 学術論文やレポートを調べる

- 方法: Google ScholarやCiNiiで「教育課題 日本」と検索し、大学研究者の論文を読む。

- 理由: データや分析に基づく課題(例: 学力格差の地域差)が深掘りできる。

- コツ: 無料公開の論文を選び、要約(アブストラクト)から概要をつかむ。

5. 教育NPOや団体の活動を追う

- 方法: Teach For Japan、NPOカタリバなどのウェブサイトや報告書を閲覧。

- 理由: 現場支援から見える課題(例: 貧困家庭の教育機会不足)が分かる。

- コツ: イベントやボランティアに参加して直接話を聞く。